ダメは誰でも言える。できると言えることこそが大事!

明日の23日、北海道は札幌に「D&DEPARTMENT PROJECT SAPPORO by 3KG」がオープンする(ついでに私の別の友人は神戸にIKEAをオープンすべく頑張っているので、そちらも応援よろしく:ブログ「IKEAポートアイランドができるまでブログ」)。

「D&DEPARTMENT」は、「ロングライフ・デザイン」を唱い続けているナガオカ・ケンメイさんのお店で、これまで東京と大阪で展開していたが、ケンメイさんが自身のブログで47都道府県に拠点をつくる「NIPPON PROJECT」構想を語り、パートナーを募ったところ、続々と応募があった。

ただし、ケンメイさんは、これをフランチャイズ展開のようにして、ヘルプするつもりはない。「パートナーの方がちゃんと自分でリスクを背負って、店をつくらないと、本当に長続きする店はできない」という考えだ。

パートナーには、自己資金を投じ、その地域で、どういう特色を出せばいいのか自分で考えてビジネスを展開することを求めている。

この高い要求に、真っ先に答えるべく手を挙げたのが、札幌3KG代表の佐々木信さんだった。

佐々木さんには、Apple Storeでの講演であった後、ナガオカさんの60 VISION発表パーティーで挨拶。そのおかげで、明日のオープニングの招待状ももらったが、あいにく別のイベントが重なってしまっていけそうにないので、ここ東京からエールを送らせてもらう。

最近、日本ではこのようにチャレンジをする人が少なくなってきている。

先日のWeb 2.0 ExpoのTIm O'Reillyと伊藤穣一さんの対談でも、失敗を覚悟でチャレンジをすることの大事さが話題になり、翌日のTIm O'ReillyとEvan Williamsの対談では、Evanが失敗続きの道のりを語ってくれた。

今や表参道ヒルズから東京ミッドタウンの21_21 DESIGN SIGHT、そして新東京タワーまで手がける建築家、安藤忠雄の著書にも「連戦連敗 」というのがある。

」というのがある。

世界をまたにかけて成功する人の影にも失敗の歴史はあるのだ。

彼らの本来の敵は自分自身だ。どこまでできるのか、ギリギリのところで勝負している人は、常に「まだ頑張るべきか」、「ここらで妥協すべきか」のせめぎ合いで戦っている。

そんな彼らの「やる気」をくじこうとするものの中で、大きな割合を占めるのが周囲の言葉だ。

「そんなのダメに決まっている」「あ〜、前にもそんなのあったよね」といった無責任な言葉。

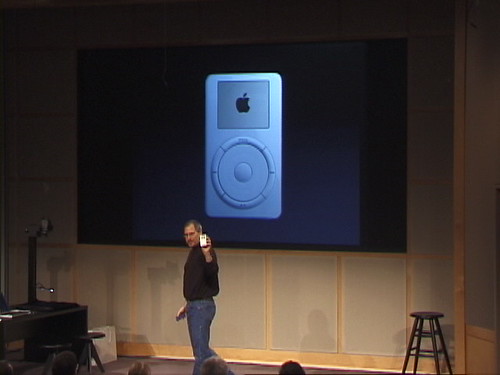

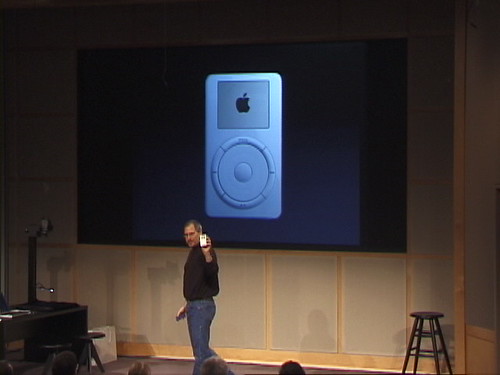

そんなのをいちいちまともに受け止めていたら、今頃、ウォークマンもiPodもMac OS Xも、いや、それどころか自動車も、飛行機も、世の中にはなく、世界は無味乾燥な砂漠のような世界になっていたかもしれない。

それでも、とりあえずひとこと、そういうことを言ってみる人が実に多く、それが多くのベンチャーやイノベーターの心の重荷になっている気がする。

実はそこまで大げさな話でなくても、普段の会社のちょっとしたプロジェクトや、企画なんかにしても、自分で代案とか改良案を出すでもなく、ただ「ダメなんじゃん?」とか言ってくる人が大勢いる。実は今日、親友のそんな愚痴を聞いていたのもあって、このブログを書いているのだが、彼の経験をみても(私の経験と照らし合わせても)、そういう人に限って、万が一、やっていたことがうまくいっちゃうと、「自分はその件について、古くからいろいろ意見をいっていた」とか言い出したり、中には「自分は最初から成功すると思っていた」とか言い出したり、ヒドイと功績を横取りするような人までいる。

それでいて、失敗に終わったら「だから、言ったじゃん」と切り捨てて、真っ先に責任を回避する。

要するに「リスクを取らない」人達だ。

こういう人達が、まわりにいると、能力のある人、やる気のある人も、どんどんやる気を失い、世の中はどんどん無味乾燥の砂漠に向かって風化していく(私も、もう思い出すのも嫌だが、それで1〜2年はモノを書くのが本当に嫌になり「アップルコンフィデンシャル2.5J」のあとがきでは、ついそのことを愚痴ってしまった)。

でも、実際には、頭をひねってじっくり戦略を練ることで、誰もがやれないと思っていることですら可能になってしまうことも多い。

例えばブロードバンド通信。日本ではNTTが「日本はISDNでいく、ISDNと干渉するADSLは受け入れられないだろう」といっていた時、多くの日本人は「常時接続はアメリカでしか実現しない」とあきらめていた(この時代の東京めたりっく通信やソフトバンクのがんばりは今でも賞賛に値するだろう。頑張った人達に、ちゃんと敬意を払って賞賛することも、頑張るカルチャーを広げる上で重要なことだと思う)。

同様にアップル好きでこのブログを訪問している人でも、1996年には、「もうアップルはもって数年だろう」と思っていたはずだ。それが今やiPod/iPhoneである。

「不可能は可能にできる」

「できない」ことを「できない」というのは、誰でもできることだが、本当に大事なのは「それを実現する方法を考える」ことだーー人間の頭は、まさにそのためにある。

以前、多くの天才を輩出しているCal Arts(ウォルトディズニーがつくったアーティスト向けの大学)を取材したことがあるが、ここでも、まさにそういった頭を使わせる教育をしている(日本の教育の話題をしだすと、キリがなくなりそうなので、そこはあえて今回はふれないでおこう)

3KGの佐々木氏や、「もういい!面倒くさいから俺が全部やる!」といって戦っている人達をみると、自分ももっと頑張らなきゃと勇気づけられる。

これからもこういう責任の持てる大人、かっこいい大人をどんどん応援していきたいと思う。

「D&DEPARTMENT」は、「ロングライフ・デザイン」を唱い続けているナガオカ・ケンメイさんのお店で、これまで東京と大阪で展開していたが、ケンメイさんが自身のブログで47都道府県に拠点をつくる「NIPPON PROJECT」構想を語り、パートナーを募ったところ、続々と応募があった。

ただし、ケンメイさんは、これをフランチャイズ展開のようにして、ヘルプするつもりはない。「パートナーの方がちゃんと自分でリスクを背負って、店をつくらないと、本当に長続きする店はできない」という考えだ。

パートナーには、自己資金を投じ、その地域で、どういう特色を出せばいいのか自分で考えてビジネスを展開することを求めている。

この高い要求に、真っ先に答えるべく手を挙げたのが、札幌3KG代表の佐々木信さんだった。

佐々木さんには、Apple Storeでの講演であった後、ナガオカさんの60 VISION発表パーティーで挨拶。そのおかげで、明日のオープニングの招待状ももらったが、あいにく別のイベントが重なってしまっていけそうにないので、ここ東京からエールを送らせてもらう。

最近、日本ではこのようにチャレンジをする人が少なくなってきている。

先日のWeb 2.0 ExpoのTIm O'Reillyと伊藤穣一さんの対談でも、失敗を覚悟でチャレンジをすることの大事さが話題になり、翌日のTIm O'ReillyとEvan Williamsの対談では、Evanが失敗続きの道のりを語ってくれた。

今や表参道ヒルズから東京ミッドタウンの21_21 DESIGN SIGHT、そして新東京タワーまで手がける建築家、安藤忠雄の著書にも「連戦連敗

」というのがある。

」というのがある。世界をまたにかけて成功する人の影にも失敗の歴史はあるのだ。

彼らの本来の敵は自分自身だ。どこまでできるのか、ギリギリのところで勝負している人は、常に「まだ頑張るべきか」、「ここらで妥協すべきか」のせめぎ合いで戦っている。

そんな彼らの「やる気」をくじこうとするものの中で、大きな割合を占めるのが周囲の言葉だ。

「そんなのダメに決まっている」「あ〜、前にもそんなのあったよね」といった無責任な言葉。

そんなのをいちいちまともに受け止めていたら、今頃、ウォークマンもiPodもMac OS Xも、いや、それどころか自動車も、飛行機も、世の中にはなく、世界は無味乾燥な砂漠のような世界になっていたかもしれない。

それでも、とりあえずひとこと、そういうことを言ってみる人が実に多く、それが多くのベンチャーやイノベーターの心の重荷になっている気がする。

実はそこまで大げさな話でなくても、普段の会社のちょっとしたプロジェクトや、企画なんかにしても、自分で代案とか改良案を出すでもなく、ただ「ダメなんじゃん?」とか言ってくる人が大勢いる。実は今日、親友のそんな愚痴を聞いていたのもあって、このブログを書いているのだが、彼の経験をみても(私の経験と照らし合わせても)、そういう人に限って、万が一、やっていたことがうまくいっちゃうと、「自分はその件について、古くからいろいろ意見をいっていた」とか言い出したり、中には「自分は最初から成功すると思っていた」とか言い出したり、ヒドイと功績を横取りするような人までいる。

それでいて、失敗に終わったら「だから、言ったじゃん」と切り捨てて、真っ先に責任を回避する。

要するに「リスクを取らない」人達だ。

こういう人達が、まわりにいると、能力のある人、やる気のある人も、どんどんやる気を失い、世の中はどんどん無味乾燥の砂漠に向かって風化していく(私も、もう思い出すのも嫌だが、それで1〜2年はモノを書くのが本当に嫌になり「アップルコンフィデンシャル2.5J」のあとがきでは、ついそのことを愚痴ってしまった)。

でも、実際には、頭をひねってじっくり戦略を練ることで、誰もがやれないと思っていることですら可能になってしまうことも多い。

例えばブロードバンド通信。日本ではNTTが「日本はISDNでいく、ISDNと干渉するADSLは受け入れられないだろう」といっていた時、多くの日本人は「常時接続はアメリカでしか実現しない」とあきらめていた(この時代の東京めたりっく通信やソフトバンクのがんばりは今でも賞賛に値するだろう。頑張った人達に、ちゃんと敬意を払って賞賛することも、頑張るカルチャーを広げる上で重要なことだと思う)。

同様にアップル好きでこのブログを訪問している人でも、1996年には、「もうアップルはもって数年だろう」と思っていたはずだ。それが今やiPod/iPhoneである。

「不可能は可能にできる」

「できない」ことを「できない」というのは、誰でもできることだが、本当に大事なのは「それを実現する方法を考える」ことだーー人間の頭は、まさにそのためにある。

以前、多くの天才を輩出しているCal Arts(ウォルトディズニーがつくったアーティスト向けの大学)を取材したことがあるが、ここでも、まさにそういった頭を使わせる教育をしている(日本の教育の話題をしだすと、キリがなくなりそうなので、そこはあえて今回はふれないでおこう)

3KGの佐々木氏や、「もういい!面倒くさいから俺が全部やる!」といって戦っている人達をみると、自分ももっと頑張らなきゃと勇気づけられる。

これからもこういう責任の持てる大人、かっこいい大人をどんどん応援していきたいと思う。