AIの隠れた文化侵略

Midjourneyで生成したイメージ。私は描画AI全てに反対しているわけではない。絵描きが自分に合ったブラシを選ぶように選べる外部サービスとして提供される描画AIは問題がないと思っている。そうではなく、誰もが日々使わざるを得ないインフラとしてのOSに個性の強い描画AIを搭載していることに反対しているのだ。Midjourneyも最初はアメリカンテイストの絵しか描けなかったが、その後、日本の独特の描画ニーズに合わせて日本市場専用の描画AIを開発。現在は自分テイストの絵が描けるパーソナリゼーション昨日に力を入れている。OS開発者もいずれはこの動きに追随すると思うが、大事なのはこれからどうなるかではなく、そもそもどれだけこうしたことに「敏感か」だ。

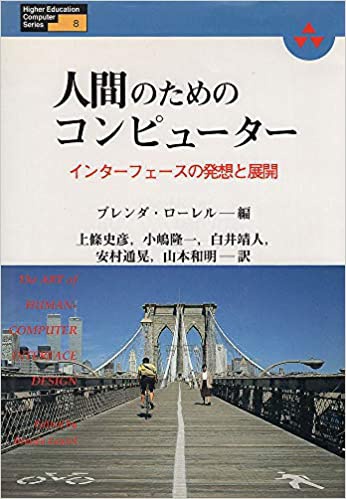

「道具が人間を作る(„Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken.")」

『善悪の彼岸』(1886)/ニーチェ

多くの知識人がこれと同様のことを述べている。

マーシャル・マクルーハンの「われわれは道具を形作り、その後、道具がわれわれを形作る(We shape our tools, and thereafter our tools shape us.)」やバックミンスター・フラーの「われわれの道具はわれわれの思考を変える。(Our tools reshape our thinking.)」あたりが有名だ。

それにも関わらず、今日の社会で最も影響力のある道具、パソコン、スマートフォン、そしてAIを開発している多くの人々は、そうした影響力についてあまりにも無頓着だ。

今のテクノロジー製品の作り方を変えようと「CalmTech Institute」を創設したAmber Caseは、かつて私が行ったWiredの記事用のインタビューでこう語っている。

「法律家は法律の歴史を学ぶし、建築家は長い時間をかけて建築の歴史を学びます。でも、プログラマーは往々にして、道具の歴史や人類学、デザイン、そして人々について1週間も学ばずにものをつくり始めるのです」

自分たちが生み出したものが、後の世にどのような影響を与えるか十分に考慮せず、ただ経済的成功を求めて大勢の人々に影響を与えるものをつくる。その姿は18世紀半ばに汚染された空気を吸いながら工業化を推し進めてきた人々にどこか重なる。

文化的押し付けの問題

問題が特にわかりやすいのが、OS開発者などのプラットフォーマーが採用する描画AI機能の提供だ。AIの問題というと、プライバシー情報の搾取などが大事な情報を盗まれることへの懸念が大きいが、私は一方的に価値観を押し付けられることも問題だと思っている。

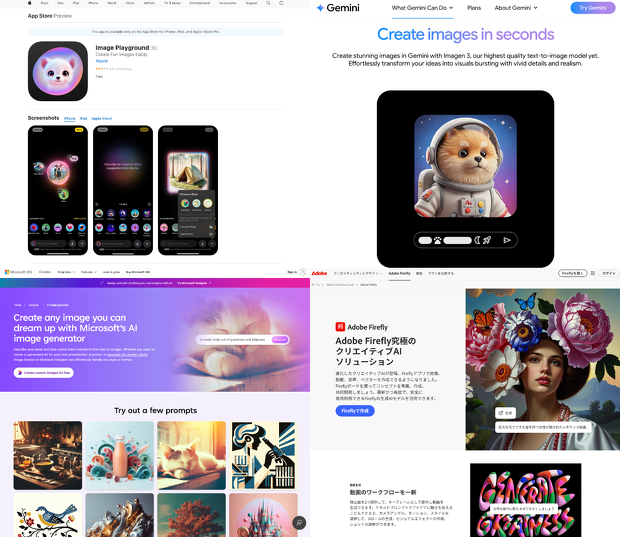

主要OSメーカーのOS標準の画像生成AIツールの紹介ページ、アップル社のImage Playground、グーグル社のGemini、マイクロソフト社のMicrosoft Designerだ。過剰なまでの色の使い方、動物のリアルさを保ったまま可愛らしさを誇張する絵の表現など、彼らが非常に近くて似通った表現の振れ幅を持った人たち——私の私見で判断させてもらえればアメリカンテイストの絵柄を足場に、これらのツールを作っていることは明白だ。

世界のクリエイティブプロフェッショナルの多くが使っているはずのアドビ社の生成AIブランド、Fireflyのページも同様だ。

「そんなものプロンプト次第でどうにでも変わるし大した問題ではない」という意見の人もいるだろう。確かにアップルのImage Playground以外はプロンプト次第では、もっとシンプルな線画だったり、リアルな白黒イメージだったり、日本テイストの絵だったりを描くこともできる。ChatGPTの描く絵と比べると、どこか安い偽物のような雰囲気があるがジブリ風の絵を描かせることもできる。

問題はそこではなく、これらのプラットフォーマーがOS標準のAI機能による文化侵略の可能性について、非常に無頓着かつ無神経だということを、もっとも視覚的にわかりやすい方法で晒してしまったことだと思う。

AIに使用した学習データーによってバイアスが仕組まれている危険性は、世界中の多くの研究者がずっと以前から指摘し続けてきた。東京大学ではソニーとの協力の下作ったCreative Futurists Instituteなどでは、まさにこの「Tech Bias」をテーマにした数多くの研究が行われている。

しかし、今の世の中で最も影響力が大きく、それ故、最もこうした問題に繊細でなければならないデジタル系プラットフォーマーが、最も目で見てわかりやすい形で、自らの製品の核にバイアスだらけの知能を搭載したことを晒してしまったのだ。

もちろん、これから「もっと日本風の絵が描けるようにして欲しい」という要望が多く出てくれば、今後、そうした絵をたくさん学習させて、ユーザーの要望に応えることはできるだろう。だが、何かの技術を作る時、とりあえず先に作ってしまって、何かを指摘される度に、パッチワークを重ねて方向修正をするのはあまり賢いやり方ではない。

少なくとも私は、既に提供されているAI技術を0リセットしない限り、常にそのAIの核にあるのは、あのアメリカ文化を押し売りしたAIだと、どこかで感じ続けることになるだろう。

AS時代(After Steve)と言われる1998年以降のアップルの本来の強みは、多様性あふれるデザインチームが何かをやりすぎて製品に変な色がついていないかを常にチェックして、スティーブ・ジョブズが言うところの「1000のことに"No"という」姿勢で考えの足りないアイディアを却下して、常に無色透明で、少し物足りないと感じるくらいまでミニマルなモノづくりをしていたことだ。この足りなさこそが、文化的思想的背景の違いや年齢差、性差などを意識せず、誰もが使いたくなる秘密だった。

これは日本の禅の考え方に近い。茶碗は空だからこそお茶を注ぐことができる。長谷川等伯の絵など、日本の有名な絵画は描かれていない空白の部分があるからこそ、見る人がそこを自分の想像で埋めて自分だけの絵画体験ができる。

最初の音楽再生機能しかなかったiPodや、アプリのなかったiPhoneも足りないからこそ、そこに使い手の工夫が加わって自分だけの存在になった。

実はApple IntelligenceのImage Playgroundにもアップルらしさがないわけではない。あまり最初から色々なことをさせずに描ける画風を3種類に限定したり、文章力で差がつくプロンプトで絵を描くのではなく単語やアイコンを選んで、絵を装飾する方法で、あらゆる人がプロンプトに悩まずに絵を描けるようにしたこと、つまりユーザーインターフェースのデザインはもっとポジティブな評価を受けて良いと思う。しかし、その上で描かれる絵のテイストが、あまりにも偏っていた。もっと、ミニマルで特色のない絵柄からスタートしていれば、かなりイメージが変わっていたのではないかと思う。

最もあまりにも個性が強すぎる絵柄を採用したおかげか、ソーシャルメディアを見ていてもImage Playgroundで描いた絵を投稿している人はほとんど目にしない(見かけた絵はほとんどApple Intelligenceの紹介記事のために描かれたものだ)。ChatGPTで無料ユーザーでもジブリ風の絵が描ける時代に、あえて制限の大きいImage Playgroundで描いた絵を投稿する人はいない。

だからと言って、問題がないわけではなく、私はアップルという影響力のあるプラットフォーマー、一番、ミニマルアプローチの大事さをわかっていて、それだけに期待が大きかったプラットフォーマーが、こうしたImage Playgroundを出してしまったことに対する残念さを隠すことができない。