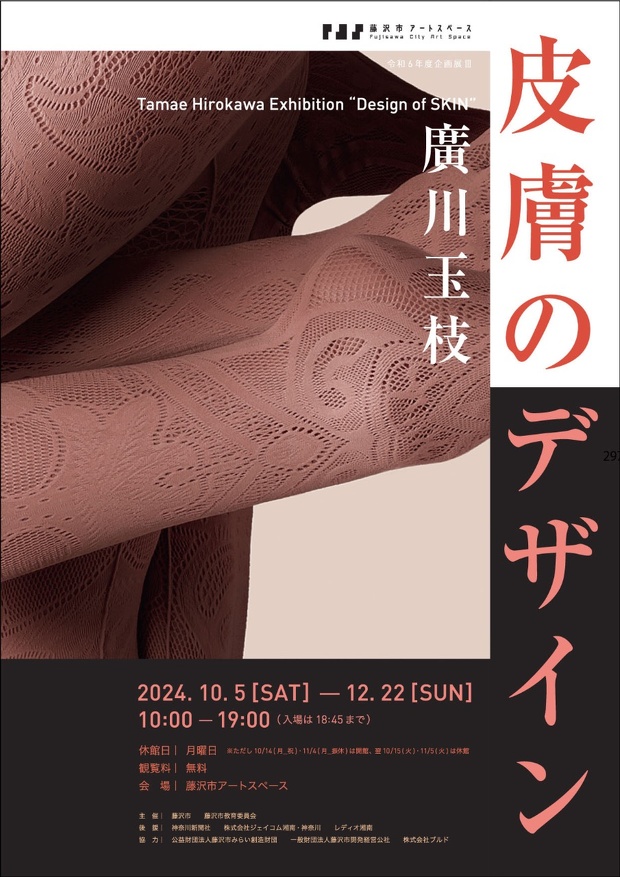

廣川玉枝が、大阪・関西万博で手掛ける2つの「皮膚のデザイン」

以前の投稿が人気だった皮膚のデザイナー、廣川玉枝。彼女の最新作が、現在開催中の大阪・関西万博で見られる。廣川が関わるのは「いのちの未来」パビリオン(通称:石黒館)と「住友館」の2つだ。

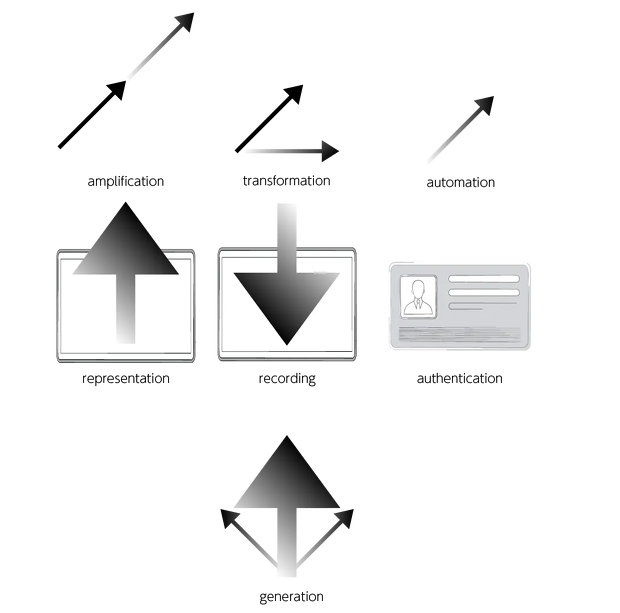

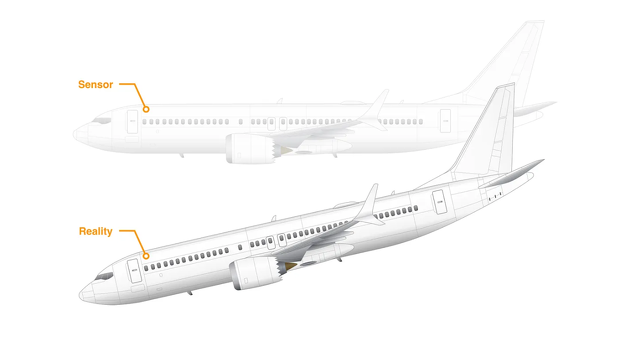

廣川玉枝の「皮膚のデザイン」とは何か。生来持つ皮膚を第一の皮膚、衣服を第二の皮膚として捉え、同じ技術の延長線上で椅子などの家具や、車や飛行機などのモビリティ型の衣服を第三の皮膚、それらを覆う事ができる建築物や空間を第四の皮膚、環境や風土に纏わせる第五の皮膚、そして仮想空間や宇宙空間のための第六の皮膚のデザインもできると考え、「皮膚のデザイナー」として活動の幅を広げてきた。

彼女は、人間には太古の昔から神に近づこうとしたり、別の動植物の力を得るなど自らを別の存在へと変容しようとする「身体の夢」があり、それを実現する手段としてボディペイントやタトゥーを施し、衣服で表現するようになったと考えている。興味がある方は過去の投稿『拡張を続ける廣川玉枝の「皮膚のデザイン」』を読んでいただくと廣川の皮膚のデザインとクリエイションについて深く知ることができる。

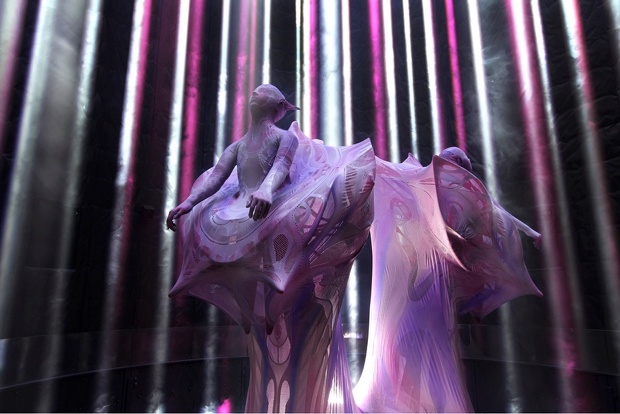

そんな彼女のデザインが石黒館では“1000年後の人類”の姿の礎に、住友館では森を案内する“風”の表現に活かされている。

アンドロイドとの共生が当たり前な未来を体感できる石黒浩「いのちの未来」パビリオン

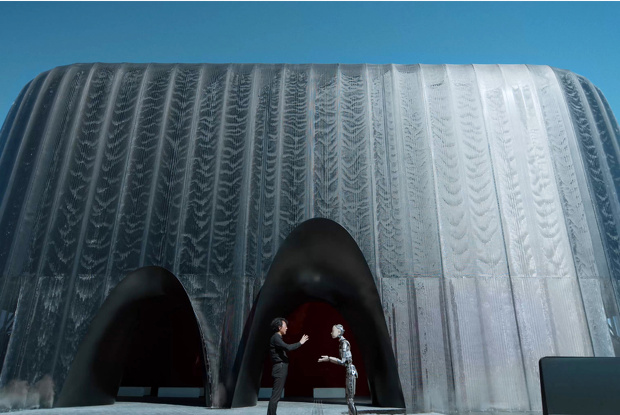

シグネチャーパビリオンの一つ「いのちの未来」は、ロボット工学の第一人者・石黒浩大阪大学教授がプロデュース。石黒教授は「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現」を目指すムーンショット型研究開発事業のプロジェクトマネージャーでもある。

「いのちを拡げる」をテーマに掲げるパビリオンは、科学技術と融合することで「いのち」の可能性を飛躍的に拡げる未来像を描く。建物自体も「水」に着目したデザインで「いのち」を象徴している。館内は3つのゾーンで構成。来場者は順路に沿って「いのち」の物語を追体験していくスタイルになっている。

最初のゾーンは「いのちの歩み」。ここでは、縄文時代の土偶から始まり、埴輪、仏像、そして現代のアンドロイドに至るまで、日本人が古来より「モノ」にいのちを宿してきた歴史が紹介されている。アニミズム思想が根付く日本では、自然物や道具などあらゆるものに魂が宿ると考え、大切にする文化が育まれてきたことがわかる。このような「いのち」の捉え方は国や文化によって全く異なり、西洋の人がAIに恐怖を感じる理由なども通じて理解が深まる可能性がある。このゾーンでは、顔が画面になった猿型ロボット「aiai walkie(アイアイ ウォーキー)」が案内をしてくれる。

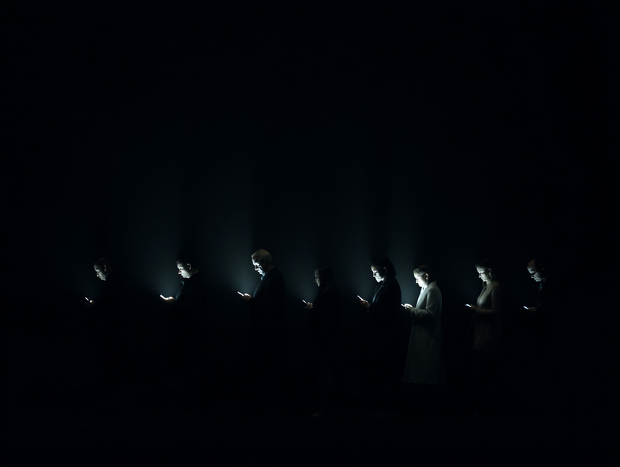

続くゾーンは「50年後の未来」。ここでは、50年後の2075年の世界を舞台に、「おばあちゃんと孫の物語」を通して人間とアンドロイドが共存する社会が描かれる。プロジェクションマッピングで瞬時に家の内装が変わったり、ホログラムで遠隔の先生や友人と共に学ぶ未来の大学の講義など、高度なテクノロジーが当たり前になった生活が具体的に示される。来場者は、二人の間でなされる対話や出来事を見聞きしながら部屋を移動し、物語を追体験するスタイルになっているため、自分が物語の中にいるような没入感がある。

物語のハイライトの1つが「いのちの選択」——寿命を迎えるおばあちゃんが、身体を機械化してアンドロイドとして生き続けるか、それとも自然なままの身体で寿命をまっとうすべきかという選択を迫られる。

来場者はいくつかある部屋を歩いて巡りながらこの物語を追うのだが、よく見ると他の来場者に紛れてアンドロイドが一緒にこの物語を見ているといった演出もある。まるで自分が本当に、アンドロイドが当たり前の未来の世界を、ただ見るのではなく肉体感覚として体験できるのが、このパビリオンの凄いところだ。聞くところによれば、これまで石黒氏が作ってきた、ほぼすべてのアンドロイドが現在、ここに集約されているらしい。