Japonisme 3:21世紀の文化を静かに形作る力

はじめに

For the original English text, read my medium post <here>.

ここ数年、私は新たなJaponismeの時代の只中にいるのではないかという考えに取りつかれている。私はこの新しい潮流を「Japonisme 3」と呼んでいる。

ずっとこのことをどこかで発信したいと思っていたが、日々の仕事に追われていてなかなかできずにいた。思索を重ね、さまざまな情報を集める中、同じ考えを持っている人が日本国内だけでなく、海外でも少なくないことを知った。

実はNHKの有名なディレクター/エグゼキュティブプロデューサーで友達の加藤拓さんもその1人。1月からNHKスペシャルの新シリーズ「ジャポニズム」が始まることを昨年末に知った。

NHKスペシャルの発信力と私の発信力では比較の対象にもならないが、幸か不幸か同じ現象を察知していても、取り上げ方のアングルや狙いは少し異なるようだ。また不幸中の幸いにして、私は当初から最初のジャポニスムの起点で日本文化の優れたところを豊かな感受性で受け止め、拡張してくれたことへの敬意も込めて、「Japonism」という英語の綴りではなく、フランス語の「Japonisme」という綴りを好んで使ってきた。日本語で書く場合も英語に合わせた「ジャポニズム」ではなく「ジャポニスム」という澄んだ音の書き方で通している。今後も継続的に情報発信をする予定なので、もし区別の必要がある場合は、ここに注意してもらえればと思う。

さて、以下は私がmedium(noteの国際版/英語圏版だと思ってもらえばいい)で年末に発信した「Japonisme 3: the Quiet Power Shaping 21st Century Culture」という記事を日本人用に手を加えながら訳したものだ。

Japonisme 1:日本文化の最初の波

「Japonisme 1」は多くのヨーロッパの芸術家とファッションデザイナーに影響を与えた動きである。当時、日本は異国情緒あふれる国と見なされていた。19世紀後半のヨーロッパにおける日本美術の影響は革新的だった。浮世絵版画がパリに初めて届いた時、それはヨーロッパの芸術家たちの遠近法、構図、色彩の捉え方を一変させた。1867年と1878年のパリ万博は、日本の芸術と文化を大勢のヨーロッパの人々に紹介する上で重要な役割を果たした。特に後者の博覧会は影響力が大きく、ヨーロッパの芸術家や知識人の間で日本の美意識への関心が高まるきっかけとなった。

浮世絵版画の平面的な構図と非対称的なデザインは、印象派の巨匠たちが西洋の伝統的な芸術の規範から解放される契機となった。これらの芸術家たちは単に日本の版画から影響を受けただけでなく、熱心な浮世絵のコレクターであり研究者ともなった。特にClaude Monet(クロード・モネ)の情熱は際立っていた。彼は自宅に約230点もの日本の版画を飾り、ジヴェルニーの庭園に日本風の太鼓橋を建設して、浮世絵で見た風景を実際に再現したのである。Vincent van Gogh(フィンセント・ファン・ゴッホ)の情熱は異なる形で表れた。彼は浮世絵の技法を理解するために丹念に作品を模写し、その影響は後年の作品に明確に表れている。

着物の優雅な直線的なシルエットと流れるような意匠は、Paul Poiret(ポール・ポワレ)などの西洋のファッションデザイナーに影響を与え、ヴィクトリア朝の窮屈なスタイルから脱却した新しい服飾デザインのアプローチを生み出すことに貢献した。日本の美意識の影響はアール・ヌーヴォーの誕生にも重要な役割を果たした。

Japonisme2:戦後復興からグローバルイノベーションへ

「Japonisme2」は第二次世界大戦後の数十年間に現れた。この時期、日本は廃墟から立ち直り、技術的卓越性と緻密な職人技で知られる国へと生まれ変わった。西洋の日本文化に対する見方は、単なる「異国情緒」から、家電製品から自動車まで幅広い分野でのイノベーションの源泉として見られるようになった。ソニー、トヨタ、ホンダといった象徴的なブランドは信頼性と創造的なエンジニアリングの代名詞となり、戦前の日本製品に対する認識から印象的な変化を遂げた。ソニーのウォークマンは世界の音楽の聴き方を変え、トヨタの製造方法(特に「ジャスト・イン・タイム」システム)はグローバルな産業慣行に影響を与えた。ホンダも効率性とスタイルを融合させ、国際的なアイデアを取り入れながらも日本独特の感性を保持した機能的かつ洗練されたデザインの進化する哲学を示した。

技術以外の分野でも、「Japonisme 2」は文化産業の創造性の領域にまで及んだ。調和、簡素さ、素材への敬意といった原則に導かれた日本のデザイナーや建築家たちが国際的な注目を集め始めた。彼らのミニマリスティックで細部にこだわるアプローチは、新しい視点を求める建築家やエレガントな解決策を目指すプロダクトデザイナーたちの共感を呼んだ。

こうしたイノベーションと並んで、カイゼン(継続的改善)のような日本的経営概念も、日本のビジネス慣行への世界的な関心を高め、「メイド・イン・ジャパン」を品質の象徴として確立することに貢献した。正確さと効率性で知られる新幹線など、伝統を重んじながら現代のエンジニアリングを推進する国のイメージ形成に一役買うアイコンも多い。

Japonisme3:新たな文化ルネサンス

そして今、我々は「Japonisme 3」の只中にある。

「Japonisme 2」の最中でさえ、大衆にとって日本は依然として異国情緒あふれる国であり、多くの西洋人は生魚を食べる習慣を奇異なものと考え、日本製品を使用しながらもどこかで日本人の奇異な特性を見下し嘲笑している人も少なくなかった。いや、年配層は今でもそうかも知れない。しかし今、世界の若い世代の多くはスタジオジブリ作品を含むアニメやマンガを見て育っている。彼らにとって日本文化は既に奇異なものではなく、むしろ羨望の対象となっている。

今では多くの人々が日本を訪れてやってみたいことの1つがおにぎりを食べることだという。日本では単なるファストフードに過ぎないが、多くの若い西洋人にはアニメで見ていつか食べてみたいと思っていた憧れの食べ物だという(いや、これは少し前かも知れない。なぜなら多くの国際都市では既におにぎり屋さんの店舗ができ始めているからだ)。

私がこのジャポニスムの第三の波を初めて意識したのは2001年、家族を連れてフランスとイギリスを旅行していた時のことだ。当時2歳だった息子は英語をまったく話せなかったが、両国の公園で出会ったフランスやイギリスの子供たちと一緒に同じメロディでポケモンの歌を歌って交流していた(現代26-27歳の世代)。

それ以後、こうした小さな兆候をあちこちで目にするようになった。日本人・非日本人を問わず、多くの国際的な旅行者たちも同じような傾向を感じているようだ。

この第三の波を真に注目に値するものにしているのは、その驚くべき幅広さである。日本文化の特定の側面に焦点を当てた以前の波と異なり、この第三の波は世界的な関心を集める非常に多様な文化要素を包含している。

もちろん中心にあるのは日本の食文化だ——伝統的な和食からコンビニフード、屋台まで、日本酒からウイスキー、クラフトジンに至るまで。

これと並行して、マンガ、アニメ、文学、映画といった文化コンテンツも大きな影響力を持っている。

伝統工芸から工業製品までに見られる日本の美意識や細部へのこだわりは今でも大きな注目を集めることが多い。

この文化的な注目は、日本独特のライフスタイルにまで及ぶことも多い。庭園や盆栽を通して感じる四季の移ろいを含めた自然を敬う精神、折り紙や茶道にも見られる求道精神、スポーツ競技におけるエチケットや清潔な生活習慣。一見すると平凡に思える生活の側面さえも注目を集めている。独特のコンビニエンスストア文化、飲み物から熱々のラーメン、生花、処方薬に至るまで多様な商品を提供する自動販売機、そして独特の商習慣など。かと思えば模型から、族車(バイク)乗りの独特な習慣などかなりニッチな日本文化に興味を持つ海外の人も少なくない。

ファッションも無視できない領域の1つだ。デニムやスニーカーの独特な日本的解釈から現代のストリートスタイルまで世界を魅了する日本のファッションは多い(ファッションは私のジャポニスム論の中で大事な一角を担っている)。

音楽も新しい聴衆を獲得。20世紀末の日本のシティポップが、21世紀になって世界中にファンを獲得したのは多くの人が知るところだ。自然環境も人々を様々な形で魅了している——北海道のスキーリゾートのパウダースノーから沖縄の熱帯の海、知床の手付かずの生態系から屋久島の古代の森など、世界の人々を魅了する要素はかなり多種多様だ。

文化のるつぼとしての日本

日本をよく知らない海外の人や一部の国粋主義的な日本人は日本を単一民族・単一文化という人もいる。だが、実は日本の文化は極めて多種多様で複雑だ。

その裏には、実は日本が古来から文化のるつぼであったという背景がある。

最近のDNA研究により、日本人には約8,900年前から列島に住んでいた縄文人、弥生時代に到来した北東アジアの人々のDNAに加え3つ目の祖先がいることが明らかになりつつある(NHKサイエンス&カルチャー誌(2021)「私たちは誰なのか?—DNAを通じて現代日本人への道を辿る」が詳しい)。

そうしたことに限らず、日本は仏教やキリスト教などの宗教から、金平糖からドイツのバウムクーヘン、インドのカレーからイタリアのパスタなどの食べ物まで海外から渡来した文化を独自の解釈や資源の限られた日本ならではの独自の工夫を加えながら進化させ発酵させ自分たちのものとしてきた。そうした痕跡は日本のそこかしこで見ることができる。

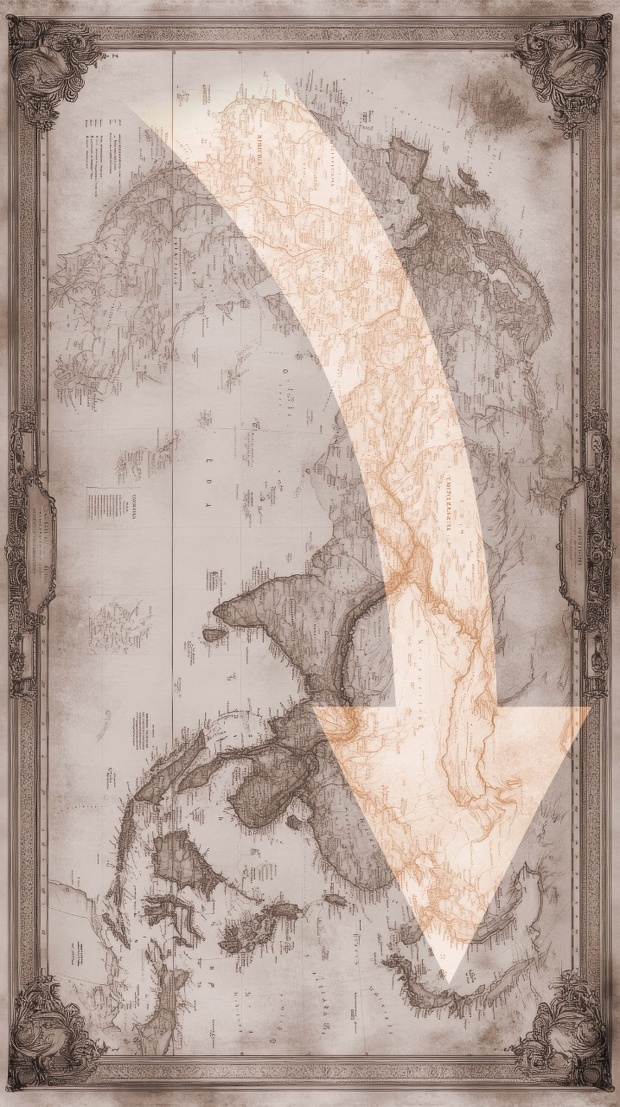

このように日本がさまざまな文化の受け皿となっていることを、物凄くインスピレーションあふれる形で説明したのが高野尚氏の『世界地図の読み方』で指摘されている90度回転させた世界地図だ(原研哉さんが著書「デザインのデザイン」用に描き直した地図が美しくわかりやすいので機会があればそちらを参照して欲しい)。

90度時計回りに回転されたユーラシア大陸の古地図。興味深いことに、日本の鉄器文化の多くはユーラシア大陸にルーツを持つことが、日本海沿岸で発見された数多くの鉄工文化の痕跡によって証明されています。さらに、日本海岸沿いの地域で「まれびと」という異国の神々を讃える祭りが今なお数多くとりおこなわれている。

90度の回転を加えると日本はユーラシア大陸の下の受け皿のようで、何千年もの間に流れ落ちてきた様々な文化の滴を受け止める絶好の位置にあることが分かる。

未来を見据えて この文化的同化を特に日本的なものにしているのは、資源の限られた島国という国の性格によって形作られている点だ。これは保全を重んじ、人々と自然の恵みに感謝し、礼儀の心を保持する文化を育んできた——エコロジーと平和に焦点を当てる21世紀において、これらの価値観はますます重要性を増しているように思われる。

そんな「Japonisme 3」だが一つ残念な側面もある。現代の日本人の多くが自国の文化的豊かさを味わう余裕を持たず、その価値を十分に認識していないことだ。明治時代の先人と同様に、若い世代は西洋文化だけが優れているという偏った考えを抱いている人が多い。実際、今日の日本に暮らしていると、日本の注目すべき特質について、同胞の日本人からではなく、外国人から学ぶことが多い。

この投稿のオリジナルである英語版を紹介したソーシャルメディアの投稿にTimothy Connor(ティモシー・コナー)という方が非常に重要な指摘をしてくれた。日本に住み、活躍している海外のコミュニティは、かつて狭まっていた日本の視野を再び広げ、国を出たことのない人々の視点だけでは決して実現できなかったであろう日本文化のグローバルな貢献を促していると思う。

これもまた、「Japonisme 3」の大きな特徴の一つと言えるだろう。

そんなこともあって、私はこの「Japonisme 3」というムーブメントを日本人に伝えてもあまり意識改革につながらないのではないかと懸念している。だから、まずはMediumなどで英語で先に発信し、国際的な読者の間で日本文化への理解を深めることを目指している。それらの記事への反応を通して、自国の文化が海外でどのように評価されているかを日本人に示す方が遠回りではあるが、結果としてはより多くの日本人に早く自国文化の価値を認識してもらう近道だと思っている。

「Japonisme 3」は、これから先、私が扱ういくつかのテーマの中でも最も重要な1つになる。日本の読者でも、こうした活動に興味や共感を示す人がいたら、どんな形であれ応援をしてもらえれば嬉しく思う。